評(píng)估雨水污染生活水箱應(yīng)急預(yù)案的效用,可從預(yù)案內(nèi)容的邏輯性、應(yīng)急反應(yīng)的敏捷度、處理措施的有效性、資源保障的充足性以及后期評(píng)估與優(yōu)化機(jī)制的健全性等方面進(jìn)行深度探究:

一、預(yù)案內(nèi)容的邏輯性評(píng)估

1. 完整性考察:審查預(yù)案是否覆蓋了應(yīng)急響應(yīng)、污染治理、供水恢復(fù)及后期調(diào)查與整改等各個(gè)環(huán)節(jié)。確保預(yù)案對(duì)可能出現(xiàn)的各種狀況,如不同污染程度、不同污染源的情況,都有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。此外,要明確界定應(yīng)急組織架構(gòu)、各成員職責(zé)、響應(yīng)流程及處理方法等關(guān)鍵要素。

2. 科學(xué)性審視:評(píng)析預(yù)案中的技術(shù)措施和處理方法是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。要基于科學(xué)的水質(zhì)檢測(cè)、分析和處理原理進(jìn)行評(píng)估。例如,消毒方法和消毒劑的使用是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),能否有效殺滅水中的有害微生物,這需要驗(yàn)證其水質(zhì)檢測(cè)的準(zhǔn)確性和處理方法的可靠性。

3. 可操作性分析:探究預(yù)案中的各項(xiàng)措施是否具體、明確,具有實(shí)際操作的可能性。應(yīng)急響應(yīng)流程是否清晰明了,各部門的職責(zé)劃分是否明確,操作步驟是否簡(jiǎn)單易懂,以便在緊急情況下能夠迅速執(zhí)行。

二、應(yīng)急反應(yīng)的敏捷度評(píng)估

1. 預(yù)警與報(bào)告機(jī)制:檢驗(yàn)預(yù)警系統(tǒng)是否能及時(shí)準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)到雨水污染的跡象。工作人員是否能夠依照規(guī)定的報(bào)告流程迅速上報(bào)情況,相關(guān)部門在接到報(bào)告后是否能迅速作出反應(yīng),及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2. 決策速度測(cè)評(píng):考察應(yīng)急指揮小組在面對(duì)污染事件時(shí),能否迅速作出正確決策。如是否能及時(shí)決定停止供水、采取何種隔離措施等,以避免因決策延誤導(dǎo)致污染范圍擴(kuò)大。

三、處理措施的有效性評(píng)估

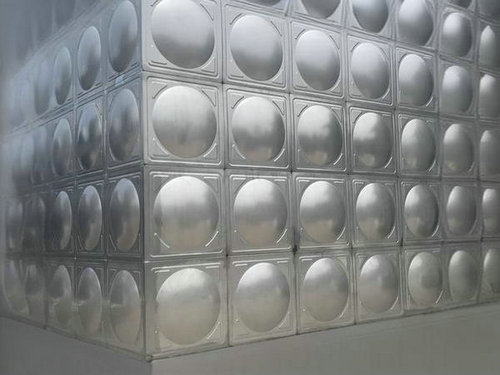

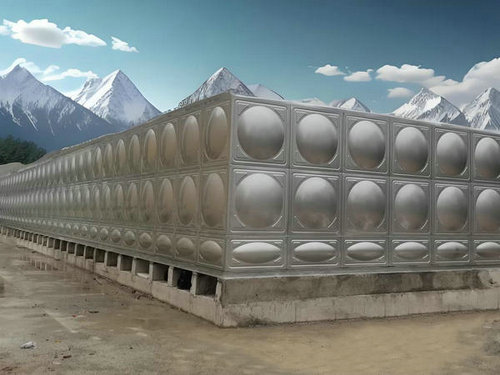

1. 污染控制效果觀察:在實(shí)施應(yīng)急預(yù)案過程中,要觀察采取的污染處理措施是否能有效控制雨水污染的擴(kuò)散。例如,是否能夠迅速隔離太原不銹鋼水箱污染源,防止雨水繼續(xù)進(jìn)入水箱,以及是否能夠及時(shí)阻止污染的水進(jìn)入供水管網(wǎng)。

2. 水質(zhì)恢復(fù)情況分析:通過對(duì)水箱清洗、消毒后的水質(zhì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判斷處理措施是否能使水質(zhì)恢復(fù)到符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。要評(píng)估處理措施是否能夠有效去除雨水中帶來的各種污染物,如微生物、重金屬、有機(jī)物等。

3. 供水恢復(fù)過程檢查:評(píng)估供水恢復(fù)過程是否順暢,是否能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常供水。同時(shí),要確保恢復(fù)供水后水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),滿足用戶的用水需求。

四、資源保障的充足性評(píng)估

1. 人力保障審視:評(píng)估參與應(yīng)急處理的人員數(shù)量、專業(yè)技能是否滿足需求。人員應(yīng)涵蓋供水管理、水質(zhì)檢測(cè)、維修技術(shù)、衛(wèi)生防疫等各方面專業(yè)領(lǐng)域,且需考察人員之間的協(xié)作是否流暢。

2. 物資保障檢查:核查應(yīng)急物資如消毒劑、清洗設(shè)備、防護(hù)用品、臨時(shí)供水設(shè)備等是否準(zhǔn)備充分。要確保物資能夠及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),滿足應(yīng)急處理的需要。同時(shí),要關(guān)注物資的存放是否合理,便于取用和維護(hù),并進(jìn)行定期的檢查和更新。

3. 資金保障評(píng)析:探究應(yīng)急處理過程中的資金投入是否充足,能否保證物資采購、設(shè)備維修、人員費(fèi)用等各項(xiàng)開支,確保應(yīng)急工作的順利進(jìn)行。

五、后期評(píng)估與改進(jìn)機(jī)制的健全性評(píng)估

1. 原因調(diào)查深度探究:檢驗(yàn)是否對(duì)應(yīng)急事件進(jìn)行了深入的原因調(diào)查,準(zhǔn)確找出雨水污染生活水箱的根本原因,包括水箱設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)管理、周邊環(huán)境等方面存在的問題。

2. 整改措施可行性分析:評(píng)估針對(duì)調(diào)查出的問題所制定的整改措施是否具體可行,能否從根本上消除隱患,防止類似事件再次發(fā)生。例如,是否對(duì)排水系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),對(duì)水箱的防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了加強(qiáng),對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)制度進(jìn)行了完善等。

3. 預(yù)案修訂情況考察:探究是否根據(jù)應(yīng)急處理過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修訂和完善,使預(yù)案更加科學(xué)、合理、有效。同時(shí),要考察修訂后的預(yù)案是否提高了針對(duì)性和可操作性,以便更好地應(yīng)對(duì)未來的雨水污染事件。

綜上所述,對(duì)雨水污染生活水箱www.tyqzysx.com應(yīng)急預(yù)案的有效性的評(píng)估,應(yīng)從應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)過程、處置效果、資源管理以及改進(jìn)提升等多個(gè)維度進(jìn)行綜合考量。通過這樣的評(píng)估,可以不斷完善應(yīng)急預(yù)案,提高應(yīng)對(duì)雨水污染的能力,保障生活水箱供水的安全與穩(wěn)定。

協(xié)同溝通能力的考察

在應(yīng)急處置過程中,關(guān)鍵部門及應(yīng)急小組間的協(xié)同合作能力顯得尤為重要。以維修人員在面對(duì)水箱泄漏問題時(shí)為例,他們能否與水質(zhì)檢測(cè)人員保持及時(shí)的信息交流,以便迅速獲取檢測(cè)結(jié)果并據(jù)此采取針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施。此外,后勤保障團(tuán)隊(duì)能否迅速響應(yīng),確保所需物資和設(shè)備的及時(shí)供應(yīng),也是評(píng)估協(xié)調(diào)配合能力的重要指標(biāo)。

處置效果的多方面評(píng)估

對(duì)于水質(zhì)恢復(fù)情況的評(píng)估,需對(duì)比應(yīng)急處理前后水箱水質(zhì)的各項(xiàng)指標(biāo),如酸堿度、微生物數(shù)量及重金屬濃度等。需判斷水質(zhì)是否已達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的水平。若水質(zhì)未達(dá)標(biāo),則需深入分析原因并采取進(jìn)一步的治理措施。

對(duì)于雨水污染控制程度的評(píng)估,需檢查是否有效控制了雨水污染的進(jìn)一步擴(kuò)散和惡化。通過觀察水箱周邊環(huán)境及排水系統(tǒng)等,判斷是否有雨水繼續(xù)流入水箱。同時(shí),對(duì)受污染區(qū)域的持續(xù)水質(zhì)監(jiān)測(cè),需顯示污染范圍的逐漸縮小。

關(guān)于對(duì)居民生活影響程度的評(píng)估,需了解應(yīng)急處置過程對(duì)居民生活用水的影響,如停水時(shí)長(zhǎng)及臨時(shí)供水是否滿足居民基本生活需求等。若停水時(shí)間過長(zhǎng)或臨時(shí)供水不足,將給居民生活帶來諸多不便,這也反映了應(yīng)急預(yù)案在保障居民正常用水方面的不足。

資源管理效能的評(píng)估

對(duì)應(yīng)急物資使用情況的統(tǒng)計(jì),是評(píng)估物資使用效率的關(guān)鍵。需關(guān)注是否存在物資浪費(fèi)或短缺的現(xiàn)象。對(duì)于未使用或使用較少的物資,要深入分析其原因,并考慮是否需要調(diào)整儲(chǔ)備計(jì)劃。

對(duì)于應(yīng)急設(shè)備在處置過程中的運(yùn)行狀況的評(píng)估,需關(guān)注其是否正常運(yùn)行、是否存在故障等。對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備需深入分析故障原因,從而評(píng)價(jià)設(shè)備的可靠性和日常維護(hù)情況,以便及時(shí)進(jìn)行維修或更新。

對(duì)應(yīng)急人員工作負(fù)荷和效率的評(píng)估,需關(guān)注是否存在人員閑置或過度勞累的情況。根據(jù)實(shí)際情況,合理調(diào)整人員配置,以提高人力資源的利用效率。

持續(xù)改進(jìn)與提升的評(píng)估

應(yīng)急處置結(jié)束后,應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整個(gè)應(yīng)急過程進(jìn)行總結(jié),分析預(yù)案中存在的不足和問題,并收集應(yīng)急人員和居民等各方的反饋意見。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為后續(xù)的預(yù)案修訂提供依據(jù)。

根據(jù)評(píng)估結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。需明確改進(jìn)方向,如增加新的應(yīng)急處置措施、優(yōu)化響應(yīng)流程、調(diào)整物資儲(chǔ)備計(jì)劃等,使應(yīng)急預(yù)案更加科學(xué)、合理、實(shí)用。

建立長(zhǎng)效的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,定期對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)估和修訂,確保其始終與實(shí)際情況相契合。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)和教育,不斷提升其應(yīng)急處置能力。只有不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步,才能在未來的應(yīng)急處置中更加從容、更加有效。

綜上所述,通過多方面的評(píng)估與改進(jìn),我們可以不斷提高應(yīng)急處置的能力和水平,為保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn)。